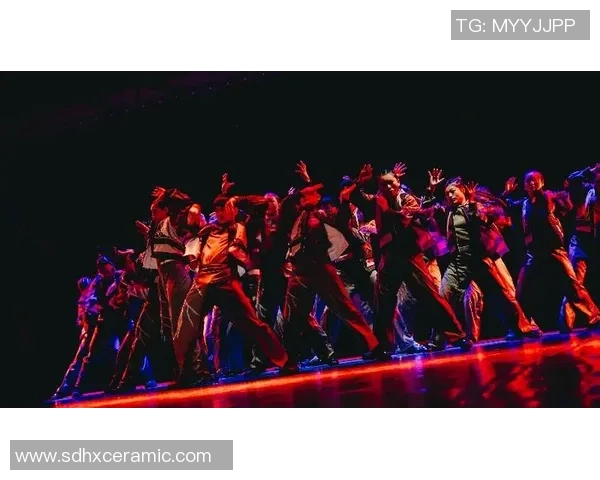

小标题一:节奏之上,意识引导动作在全国街舞大赛的灯光下,成都街舞队给人的第一印象往往是“听得见的节奏对位”,更像是在舞台上与音乐展开一场无声的对话。意识的强弱,往往体现在他们如何把复杂的拍点转化为干净、统一的动作线条。你能从他们的起步动作中嗅到一种自洽——不是对音乐的简单模仿,而是在预判与调整之间建立起一个“节拍意志”。

当鼓点突然抬升,队员并不是齐刷刷地加速,而是通过胸腔的呼吸节律与肩颈的微妙放松,提前做出微调,确保每一个转身、每一次蹲伏都落在正确的时间点上。这样的意识不是靠力气堆砌出来的,而是通过对音乐结构的深度解读、对自身肌肉记忆的精准调用,以及对队友动作的即时对齐,形成一个共同的“时间网”。

这也解释了为何他们在群舞段落里往往显得更为紧凑:每一个小动作的偏差都被前后队友的微调所抵消,像是一组精密运作的齿轮,彼此互为支撑,而非单兵作战的展示。

更深层次的意识,是他们对节奏走向的预测能力。现场的鼓点并非以线性方式推进,而是在副歌、桥段、反拍之间来回波动。成都队的成员们通过目光范围、肩线角度、步伐的深浅变化,提前建立对即将出现的节拍变化的“预档位”。你可以观察到,当编排进入更密集的连续技时,队员并不是依赖肌肉爆发去完成,而是在呼吸的平衡里保持线性递进的能量。

这个过程需要极高的内控:从呼吸的节律到心率的稳定,再到肌肉的张力分布,都被他们以训练有素的方式调到一个共同的节奏上。正因为如此,他们在高强度段落中的动作显得干净、干脆,几乎没有多余的慌乱和错位。

小标题二:场上空间的读与控空间是舞台语言的另一种“句法”。成都队在这方面的意识表现,体现为对场域的敏锐读解和对队形的自觉控管。你会发现他们在转换队形时的衔接并非靠记忆速记,而是通过“视线、身体重量和地面点位”共同构成的导航系统。训练有素的队员们对地面标记与道具(若有)的位置有着常态化的感知:目光锁定的一瞬,身体的重心就会自然地落在预设的轴线之上,确保下一步的位移与队友的相对位置无缝对接。

这种对空间的掌控,既是一种个人控制力,也是一种团队协作的艺术。你能看到他们在高密度的队形切换中,依旧保留了“留白”的空间感:留给观众呼吸的时间,留给自己呼吸的余地,以及在空档中以快速的小型步伐进行能量再分配的能力。

空间意识还体现在他们对舞台边界的理解上。成都队往往不会盲目压向场地极限,而是在不越界的前提下,寻找那些“能放大舞感”的边缘位置。他们用脚尖触地的角度、膝关节的微微外翻、上身的微前倾来塑造线条的延展感,使得队形在不同的摄影机视角下仍旧保持美学一致。

这样的训练,背后其实是一系列细化的动作参数:步幅的区间、转身时髋部的角度、以及在旋转过程中的力点分配。通过日常的镜前练习、录像回放和同伴互评,队伍把错位的风险降到最低,也让观众在观看时的“错觉”变成对技术与艺术的认同。

在评估意识表现的不可忽视的是成都队在“安全与节奏承载”之间的平衡。他们知道高强度轮换会带来肌肉疲劳和失控的边缘,因此训练中包含了针对核心稳定性、肩颈放松与下肢对称性的强化。这样做的结果,是在复杂编排中尽量避免因为疲劳引起的动作错位,确保观众感知的连续性与舞台美感的一致性。

对于从业者而言,这是一种值得借鉴的“制胜逻辑”:高强度并非单纯堆叠速度与难度,而是在保持可控性的前提下,完成对空间的高效使用与美学表达。

小标题三:观众互动与情感传递在这场比赛的评述里,成都街舞队的意识并不仅仅体现在技术层面,更体现在他们对观众情感的理解与传递上。你能感受到他们在每一个转折点、每一次眼神的对视中,试图建立一种“共同参与”的场域。舞台上并不是只有动作的舞动,还有人与人之间的情感传导。

成都队的队员懂得通过微表情、呼吸的强弱对比、甚至是在队内对话时的声线高低,来调动现场的能量,让观众从看客变成参与者。这种能力的背后,是对舞台情绪曲线的理解:高电竞DB注册登录密度段落后需要一个情感的缓冲;情感的释放又需要在后续的收束中回归整齐。正是在这种情感节律的把控下,观众的掌声与灯光的节拍显得更加统一,形成一种共同的“舞台呼吸”。

这也解释为什么成都队在闭幕段落的收尾上,常以一个清晰、干净的动作完结,而不是让情绪在空中悬浮过久。情感传递的清晰,是他们在观众心中留下印象的关键。

意识的表现还体现在对赛场信息的快速解读与反应。导播镜头切换、裁判口令、解说引导的情报流在现场会形成大量信息输入。成都队的反应速度不是靠冲刺式的冲动,而是通过对信息的快速筛选与协调,将焦点维持在“核心目标”上:保持队形的美学、确保动作的准确性、维持团队内部的信任与呼应。

这种对信息的高效处理,同样被观众感知为专业与沉着。你可能会注意到,某些瞬间他们会以短暂的“停顿”处理信息冲击,随后迅速以更稳健的步伐继续推进。这种节奏上的微调,往往成为整支队伍情绪线的关键转折点,帮助他们在大赛的灯光下维持长期的能量水平。

小标题四:训练与成长的路径如果把一支队伍的意识力拆解成训练方程,成都队的做法也许能给广大舞者一个可执行的框架。第一,持续的节拍教育。队伍应对不同曲风、不同拍点的能力,建立在对音乐结构的长期解码上。通过多层次的节拍工作(例如将同一段音乐在不同速度、不同重音点上反复练习),让身体对节拍的敏感度与预判力成为“肌肉记忆的自然延伸”。

第二,空间感的训练。这包括对地面点位、队友间距、转身路径的可视化训练。利用地标、光线与摄像角度进行定点练习,帮助队员在变幻的舞台环境中仍能保持队形的连贯性。第三,情感与观众连接的课程。通过情感表达的训练,如表情管理、呼吸的情感强度调控、与观众“对话”的练习,让技术之外的魅力得到放大。

第四,数据化的自省与互评机制。视频回放、同伴评议、教练反馈形成闭环,确保每一次排练都带来明确的成长点。第五,身心健康与可持续性。长时间的高强度输出往往伴随疲劳与伤病风险,系统的康复策略、休整安排与心理韧性训练是团队长期竞争力的基石。

对于想要提升自己意识表现的读者,现场的经验也许能成为灵感来源:把训练目标从“做得多花哨”提升到“做得准、做得稳、能讲故事”。在练习时,结合录制的短视频来观察自己在关键时刻的微表情、呼吸与重心变化;在排练时,设置“情境演练”,模拟真实比赛的节拍切换、道具使用与队形变换;在观赛时,试着分析每次动作衔接前后的呼吸点和视觉焦点,理解艺人如何通过“看不见的肌肉控制”来完成舞台上的译码。

这样的训练框架,可能不一定让你立刻成为全国冠军,但会让你的意识力在舞者的道路上显得更为清晰与稳健。

总结而言,成都街舞队在本次全国街舞大赛中的表现,给人留下的不仅是技术的印象,更是对“意识力”的认知。他们用对节拍、空间、情感和信息处理的综合运用,展现了一个成熟队伍在高压环境下的自我管理与协作能力。这种意识力,仿佛是一种无形的训练资源,能够在不同强度、不同风格的比赛中发挥回响。

若你在寻找提升的方向,或许可以把目光放在意识的“多维训练”上——让节奏、空间、情感与信息处理共同成为你舞蹈语言里的稳固基座。若你愿意了解更多关于提升意识表现的训练方法,欢迎关注本地的舞蹈训练机构与公开课,或参与我们即将推出的社群练习计划,一起把舞台上的每一个瞬间变成你成长的阶梯。

以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!